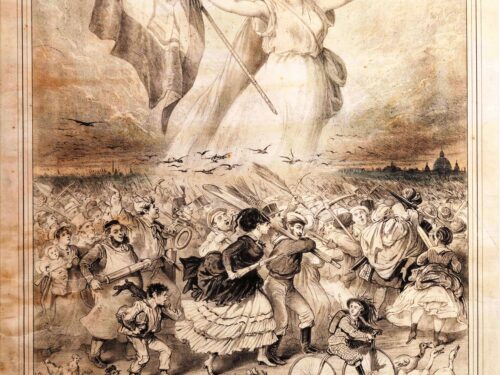

173 ANNI FA. LA MORTE DI RE CARLO ALBERTO

Testo tratto da L’Emporio Pittorico. Giornale settimanale. Anno II. N. 48. Dal 29 luglio al 5 agosto 1865. Il 28…

Tema Seamless Keith, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario